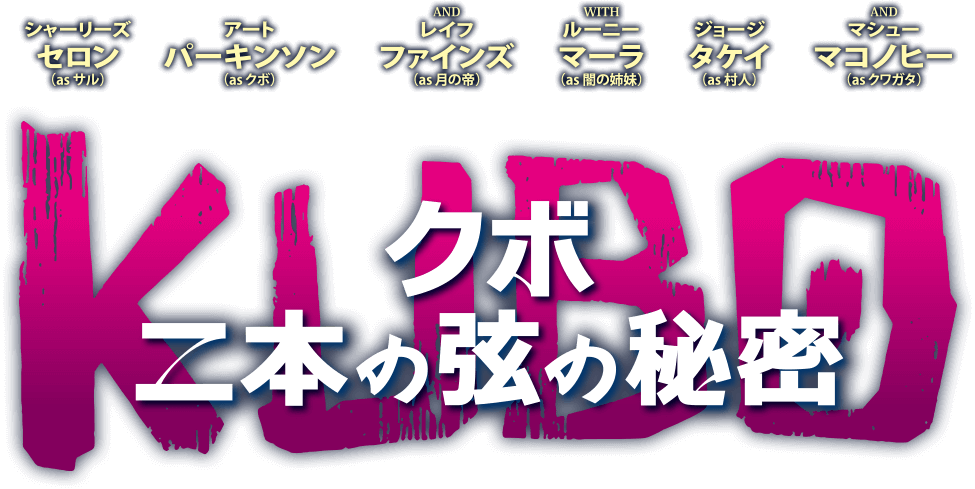

アカデミー賞®で『ズートピア』と共にノミネートされ脚光を浴びた本作。数々の傑作を送り出してきたスタジオライカが、今回テーマに挑んだのは、古き日本の世界。情感あふれる日本の風景や風習を、息を飲む美しさで描く壮大な旅絵巻は、呪いや、犯した禁忌の代償など、日本の寓話をベースに、大人にこそ観てほしい胸打つドラマとなっている。監督には、黒澤明や宮崎駿を敬愛する大の日本マニアで、次回作に『トランスフォーマー』のスピンオフ『バンブルビー』も控えた、映画界最注目のトラヴィス・ナイト。驚異の技術と、超豪華ハリウッド声優陣で贈る、圧巻のストップモーション最新作、遂に上陸!

三味線の音色で折り紙に命を与え、意のままに操るという、不思議な力を持つ少年・クボ。幼い頃、闇の魔力を持つ祖父にねらわれ、クボを助けようとした父親は命を落とした。その時片目を奪われたクボは、最果ての地まで逃れ母と暮らしていたが、更なる闇の刺客によって母さえも失くしてしまう。父母の仇を討つ旅に出たクボは、道中出会った面倒見の良いサルと、ノリは軽いが弓の名手のクワガタという仲間を得る。やがて、自身が執拗に狙われる理由が、最愛の母がかつて犯した悲しい罪にあることを知り──。かつて母と父に何があったのか?三味線に隠された秘密とは? 祖父である〈月の帝〉と相対したとき、全ては明らかとなる──。

-

技術はあたりまえ、ストーリーこそが命

アニメーション製作会社ライカのCEOで、本作の監督と製作を務めたトラヴィス・ナイトは、「僕らはストーリーテリングという偉大な伝統の継承者だ。古代ローマの円形劇場から、シェイクスピアで有名なロンドンのグローブ座まで、共有の場で物語を経験するのは、時間を超越したパワフルな儀式だ。僕らは観客の心にずっと残り続けるような忘れられないものを提供したい」と胸を張る。

「人生について深い真実を描いた物語を探していた」というナイトを惹きつけたのが、本作の脚本だ。「僕はファンタジーの熱狂的ファンとして育ったからね。飽くなき読書家であると共に、黒澤明やスティーヴン・スピルバーグ、宮崎駿にリドリー・スコット、デヴィッド・リーンやジョージ・ルーカスなんかの素晴らしい作品に心酔していたよ。『スター・ウォーズ』が劇場で観た最初の映画だね。それらと通じるものがあったんだ」。

-

黒澤明と宮崎駿からの影響と、日本人アーティストの参加

8歳の頃に父親と共に初めて日本を訪れて以来、訪日を重ね、日本の芸術と文化をこよなく愛してきたナイト。中でも最もお気に入りのサムライの物語が、最初の監督作品となった。ナイトは黒澤明監督の影響が一番大きかったと打ち明ける。「彼の構成、カット、動き、照明、シルエットを、本作の中にミューズとして取り込もうとした。でも映画の作り方だけじゃない。何を物語っているかなんだ」。

また、ナイトもライカのスタッフも宮崎駿を尊敬してきた。「彼はまた別の意味でこの映画に影響を与えたよ。宮崎は自身が魅了されるヨーロッパ的なものを統合して、自分のアートの中に織り込んでいる。ほとんど印象主義的な取り込み方で、それが作品の中心的テーマになっている。宮崎がヨーロッパに対して行ったことを、僕は日本に対してやってみたかったんだ。僕にとって本当に重要な場所と文化についての、僕なりの解釈を表現したかったんだよ」。

ドキュメンタリーのスタイルでもなく、日本文化の複製でもなく、本作は、各スタッフ自身による日本文化の吸収と解釈を基に作られた。まずは様々な分野から、熟練した日本人アーティストを招いた。90歳の振付師サホミ・タチバナは、映画の中の盆踊りのシーンでダンサーたちを指導した。通訳兼コンサルタントを務めたタロウ・ゴトウは、スタッフから次々に飛び出す様々な質問に、最初は現場で、後には東京から答え続けた。

-

日本の芸術と文化にのめり込んだ制作チーム

本物らしさへのこだわりから、細かな点まで、相談役のタロウ・ゴトウによって製作当初から整えられた。また、一つの指針となったのが、日本のわびさびという美意識だという。

物語で重要な役割を果たしているのは、江戸時代から続いている日本の伝統文化、折り紙だ。正方形の紙を折ることで立体感を生み出し、彫像を作り出す。現代の折り紙のプロは一般に、紙を切ったり貼ったり何かを書き入れたりという作業を加えて、折り紙を重ね合わせ形を組み合わせることで、複雑なデザインを作り上げる。アニメーターのケヴィン・バリーは、最終的に折り紙と切り紙の両方からインスピレーションを受け、美しいのはもちろん、実際の折り紙作りを体験して、現実味のある折り紙シーンを作り上げた。

様々なシーン作りに、日本の版画が参考にされた。冒頭のクボの母親がボロボロのイカダに乗って高波の中を進むシーンは、江戸時代に活躍した巨匠、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」だ。鋸歯の模様、力強い線使い、大胆かつシンプルな色使い、そして荒削りな木の質感は、ライカが北斎の作品に見出した重要なポイントだった。

映画全体に大きなインスピレーションを与えたのが、近年の木版画家、斎藤清の作品だ。「会津の冬」で知られる斎藤は、20世紀のはじめに進化を遂げた創作版画の傑出した先駆者だ。

さらに、骸骨の作業にインスピレーションを与えたのは、歌川国芳が描いた「相馬の古内裏」という3枚続きの大判錦絵。この中の骸骨の背景は黒だが、そのアイディアが受け継がれた。

クワガタの兜の色付けと仕上げの部分には斎藤清の版画の影響が出ている。 -

衣装に関しては、日本の皇室の歴史、特に江戸時代のものを調査した。

スタッフが特に興味を持ったのは、着物などの日本の伝統的な衣服に象徴される「生地の折り重ね」だ。古いダマスク織や絹の折り重ねと生地が、年を経るに連れてどう変化していくかを観察した。また、履物が人の歩き方にどう影響を与え、どのような動きをするかも観察した。さらに、伝統的な日本の織物であるイカット織や、ぼろ、刺し子、型染めなどから衣装の生地のアイディアをもらっている。

クボの眼帯は、伝説の戦士、伊達政宗と剣の名士、柳生十兵衛三厳という、日本の歴史上の人物2人を思わせるように作られた。クボの父ハンゾウは、黒澤明の名作『七人の侍』の三船敏郎に敬意を表し、彼に似せて作られている。折り紙でできた小さなハンゾウはわずか5㎝弱で、ライカの映画のためにアニメ化された人形の中で最小のものである。

-

進化した3Dプリンターとのコラボレーション

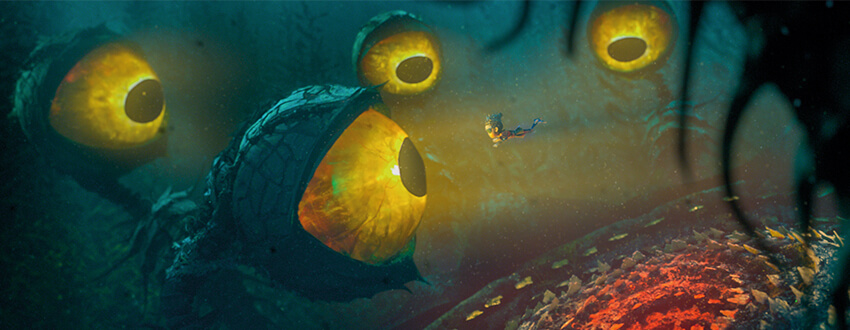

ライカ製作の『コララインとボタンの魔女』で、初めて映画製作に使われた3Dプリンターを本作でも使用することになり、3Dの世界をリードするプリンター会社、ストラタシスの技術者たちと再びタッグを組んだ。ムーン・ビーストを作り、サルやクワガタを仕上げるために、ライカは同社の新製品である3色の樹脂プリンター、Connex 3 を用いた。また、ストラタシスとライカは、映画のための特別なソフトウェアを共同開発した。これによって、世界中どこの製作会社にもできない色が作り出せたのだ。

ムーン・ビーストは、ライカ初の完全3Dプリンター人形となった。実在した有史前の魚がモデルで、881の部位から構成されている。3Dプリンターで印刷された130色からなり、751の部分がメタルの胴体と脚の骨組み部分と内側の部分との組み合わせで出来ている。ある場面のためには尻尾はフルサイズで、また別の場面のためには手がフルサイズで作られた。手は長さ1.1mにもなり、3Dのカラープリンターで作られた58個の部分からできていた。背骨は、マイクスタンドやランプによく使われる、形を作ることができるグースネック蛇行チューブでできている。

- 監督

- トラヴィス・ナイト

- 製作

- アリアンヌ・サトナー

- 撮影

- フランク・パッシンガム

- 美術

- ネルソン・ロウリー

- 視覚効果

- スティーブ・エマーソン

- 音楽

- ダリオ・マリアネッリ